中國北斗邁進全球服務新時代

7月31日,北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式在北京舉行。中國向世界宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通,標志著北斗“三步走”發展戰略圓滿完成,北斗邁進全球服務新時代。

從1994年北斗一號工程立項開始,二十六載風雨兼程,幾代北斗人接續奮斗、數十萬建設者聚力托舉,“中國的北斗、世界的北斗、一流的北斗”成為現實。

團結一心

30余萬科技人員集智攻關

1994年,世界首個全球衛星導航系統GPS全面建成;而這一年,中國北斗一號系統剛剛立項。

2000年,北斗一號構建起兼具定位授時和短報文通信服務的雙星定位系統,我國成為繼美國、俄羅斯之后世界上第三個具有衛星導航系統的國家。

2004年,北斗二號系統工程立項;2012年完成北斗二號系統建設,全天時全天候為亞太大部分地區提供定位導航授時服務。

2009年11月,北斗三號啟動建設;2020年6月,北斗全球組網成功。

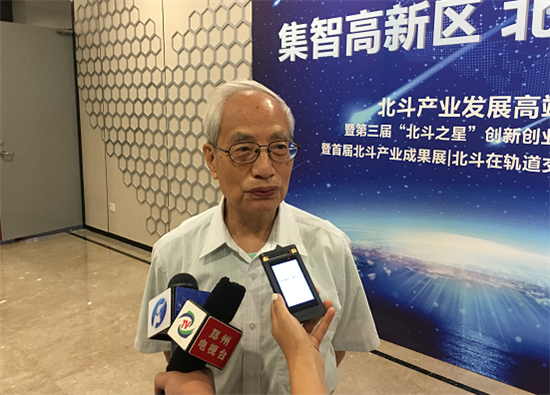

“10余年來,北斗三號工程建設歷經關鍵技術攻關、試驗衛星工程、最簡系統、基本系統、完整系統五個階段,提前半年完成全球星座部署,開通全系統服務。”中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其表示,建成即開通、開通即服務,工程建設取得巨大成就。

據中國衛星導航系統管理辦公室統計,北斗工程啟動以來,在全國范圍內先后調集了400多家單位、30余萬名科技人員參與研制建設。陳芳允、孫家棟兩位“兩彈一星”元勛和幾十名兩院院士領銜出征。

北斗工程總設計師楊長風感慨地說:“北斗是黨和國家調動千軍萬馬干出來的,是工程全線幾十萬人團結一心拼出來的,是廣大人民群眾堅定支持共同托舉起來的。”

“400多家單位、30余萬科技人員集智攻關,攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項關鍵核心技術,突破500余種器部件國產化研制,實現北斗三號衛星核心器部件國產化率100%。“冉承其表示。

同時,“發揮舉國體制優勢,高效完成組網。”冉承其介紹說,加強集中統一領導,建強工程總體和兩總研制隊伍,以總體、技術、質量、進度為標準,創新研制建設體系,單星研制周期縮短1/4,運載火箭總裝周期縮短1/3,衛星入網周期縮短3/4。

混合星座

獨樹一幟的“中國制造”

在北斗系統研制建設過程中,工程全線始終堅持從現實國情出發,遵循“自主、開放、兼容、漸進”原則,克服種種困難,探索出一條從無到有、從有到優、從有源到無源、從區域到全球的中國特色發展道路,憑著追求卓越的精神實現了“彎道超車”。

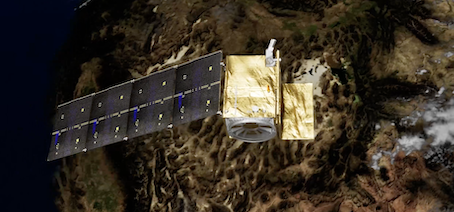

“北斗系統是一個高風險、復雜的系統,技術上采用獨樹一幟的混合星座,由約36000公里高度的GEO、IGSO衛星,約21000公里高度的MEO衛星組成。”北斗系統工程副總設計師、北斗三號工程衛星系統總師謝軍說。

“衛星指標要求高、空間環境復雜,同時工作壽命大于10年和12年,作為衛星的產品,它的質量具有在軌很難維護、很難修復、很難更換的特點,所以研制和入軌后,科學家都做了大量細致有效的工作。”謝軍表示,比如,在衛星系統方案的設計上,我國選用的都是成熟的技術方案。對于一些新技術,北斗創新的技術體制和產品,開展了充分的地面試驗驗證,保證風險可控。

“衛星發射入軌以后,工程研制隊伍并非不做任何工作。”謝軍表示,管理上,北斗系統專門設置組建由衛星設計方為主的在軌支持系統,由有經驗的衛星設計師對在軌產品以及衛星工作狀態,通過衛星下傳的工作參數以及工作狀態的信號連續地判讀。工程上,定期進行評估。通過評估可以發現一些變化規律,對于這些規律,相應地在地面研究對策。

在軌賦能

建成世界一流的北斗

“北斗三號具備導航定位和通信數傳兩大功能,可以提供定位導航授時、全球短報文通信、區域短報文通信、國際搜救、星基增強、地基增強、精密單點定位等7類服務。從性能指標來看,北斗三號全球范圍定位精度優于10米、測速精度優于0.2米/秒、授時精度優于20納秒、服務可用性優于99%。”冉承其說,北斗三號定位精度最好,還提供很多增值服務,可以說是“人無我有、人有我優”。

“北斗系統衛星不拘泥于當下能夠實現的指標,而是通過系統的持續創新把長板和短板結合,持續地改進硬件系統的先進性,通過在軌賦能來解決衛星發射上天后產品性能的持續改善。”北斗三號工程衛星系統總師林寶軍表示,衛星發射上天以后硬件沒有辦法更改,通過在軌賦能技術解決了后續問題。就好像手機一樣,手機可以通過軟件升級來更新系統,這種能力在衛星上叫做“軟件重構和在軌賦能”,當衛星有了這種能力之后,衛星在發射上天后可以完成性能、能力的持續改進。

“北斗永遠在路上,建設在路上、應用在路上。”冉承其說,2035年前將建成更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合定位導航授時體系,為未來智能化、無人化發展提供核心支撐,持續推進系統升級換代,融合新一代通信、低軌增強等新興技術,大力發展量子導航、全源導航、微PNT等新質能力,構建覆蓋天空地海、基準統一、高精度、高智能、高安全、高效益的時空信息服務基礎設施。

本報記者 李爭粉